智能檢測與健康監測相輔相成

關鍵詞:橋梁監測;智能傳感技術;智能檢測

隨著智能傳感技術和橋梁健康監測技術日臻成熟,橋梁健康監測系統得到了較大規模應用,借助大規模基礎設施建設背景,橋梁健康監測系統逐漸成為大型橋梁運維的必備技術之一。

大型橋梁健康監測系統的廣泛應用產生了大量數據,如何有效利用這些數據,成為橋梁健康監測領域面臨的重要問題。

橋梁健康監測從萌芽到完善

智能傳感技術

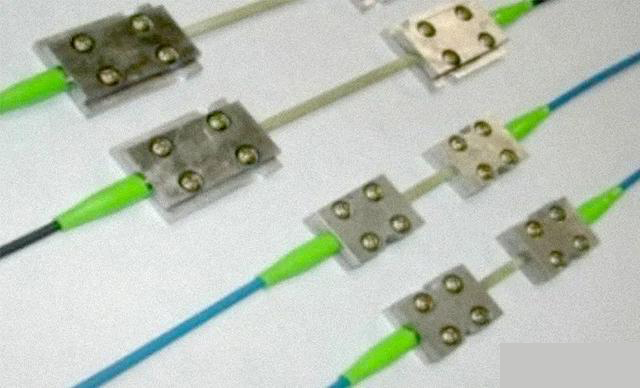

20世紀80年代末和90年代初,美國提出智能材料與結構研究,智能感知技術與結構健康監測技術是其中重要的研究方向。90年代至本世紀初,國內外學者研究了大量智能感知材料和智能傳感技術,其中成功的案例之一是光纖光柵傳感器及解調儀,土木工程領域的學者主要研究了應變光纖光柵傳感器和溫度光纖光柵傳感器的封裝工藝,以使其具有健壯性,適用于土木工程應用,如圖1所示,目前已經較廣泛應用于我國橋梁結構健康監測系統。另一個成功的案例是無線傳感器,90年代中期美國加州大學伯克利分校土木工程系和斯坦福大學土木工程系分別率先研究了無線傳感器,加州大學伯克利分校提出的智能灰塵(smart dust)勾畫了無線傳感器美好的前景。20世紀初期,美國伊利諾伊大學香檳分校土木工程系對無線傳感器進行了系統研究,解決了無線傳感器網絡同步采集、信號遠距離傳輸與實時傳輸、信號丟包、太陽能電池供電等問題,并在韓國新Jindo大橋以及迪拜摩天輪上得到應用,如圖2所示。

圖1光纖光柵傳感器

圖2美國伊利諾斯大學香檳分校研發的無線傳感器

結構損傷識別與模型修正技術

除智能傳感技術外,結構損傷識別與模型修正技術是結構健康監測的另一個重要內容。基于振動的結構損傷識別與模型修正得到廣泛的研究,該方法的原理是結構模態參數僅與結構物理參數(例如剛度等)有關,從監測的結構振動響應(加速度或動位移)識別結構模態參數,再根據模態參數變化診斷結構物理參數變化,從而識別結構損傷并修正結構分析模型,是典型的結構動力學反問題。基于振動的結構損傷識別與模型修正的研究,最早可追溯至20世紀50年代機械工程的故障診斷,并形成了系統的結構模態參數識別、結構損傷識別與模型修正理論。20世紀60年代在地震工程領域亦嘗試基于結構自振頻率變化識別結構地震損傷;80年代曾采用模態參數識別海洋平臺結構損傷;但直到20世紀90年代初結構健康監測技術興起后,基于振動的結構損傷識別與模型修正技術開始在土木工程領域得到重視,并開展了大量研究。

圖文源于《大橋養護與運營》雜志 2020年 第2期 總第10期

如有侵權請與我們聯系,我們及時進行處理